Stigma “geografico” nei

nomi del virus La lezione del Coronavirus

Uno studio su JCOM evidenzia la necessità di evitare le

denominazioni caratterizzate geograficamente fin dall’inizio di una pandemia “China virus”, il virus cinese: all’inizio della crisi pandemica del 2020

vi sarà capitato spesso di incontrare sui media questo epiteto. L’uso di denominazioni

su base geografica per definire la malattia (COVID-19) e il virus che la

provoca (SARS-CoV-2) ha avuto conseguenze importanti sull’opinione pubblica, alimentando

e ingigantendo a volte con esiti molto gravi pregiudizi verso persone e

paesi specifici, accusati di avere un ruolo causale nella diffusione del

contagio. La denominazione neutra COVID-19 proposto per la malattia dall’OMS a

metà febbraio 2020 è stata rapidamente adottata globalmente, ma lo stesso non è

avvenuto per le varianti del virus emerse successivamente: sui media e nel

linguaggio comune si è continuato a parlare di varianti “indiana”,

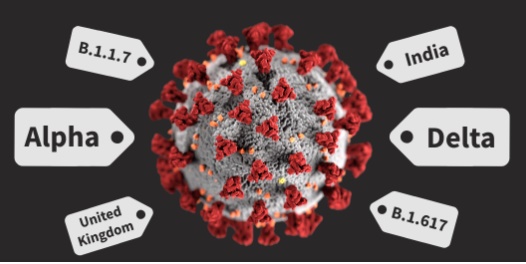

“inglese”, “sudafricana” e così via. Per contrastare questo fenomeno, a

maggio del 2021 è stata proposta una nomenclatura basata sulle lettere

greche — Alfa, Beta, Delta, ecc. — completamente neutra e priva di

riferimenti geografici. Uno studio pubblicato sul Journal of Science

Communication JCOM ha analizzato l’effetto di questo cambiamento sui media

australiani mostrando che, sebbene la transizione verso i nomi neutrali sia

avvenuta piuttosto rapidamente dopo l’annuncio, gli effetti positivi nella

riduzione dello stigma sono rimasti in parte compromessi. Questa osservazione evidenzia l’importanza di ampliare la ricerca sul tema,

al fine di stabilire linee guida efficaci per la comunicazione

nell’ambito dei piani antipandemici a livello nazionale e globale. All’inizio del 2020 l’Italia è stata uno dei primi paesi a essere colpita

da quello che allora sui media veniva spesso chiamato il “virus di Wuhan”. In

quegli stessi giorni si sono registrati gravi episodi razzisti ai danni di

cittadini di nazionalità cinese, come, tra gli altri, quello di Brescia dove,

all’inizio di febbraio, esponenti di un partito politico di estrema destra

hanno affisso volantini minatori all’esterno di attività gestite da cinesi.

Episodi così gravi sono la punta dell’iceberg di un pregiudizio allora diffuso,

amplificato — se non addirittura provocato — dalla denominazione su base

geografica del virus e della malattia. Per contrastare questa deriva, la dicitura COVID-19 per la malattia è stata

ufficialmente annunciata e adottata l’11 febbraio 2020 dall’Organizzazione

Mondiale della Sanità (WHO/OMS). Purtroppo però all’emergere di ogni nuova

variante del virus, i nomi “geografici” per indicarle non sono svaniti,

costringendo l’OMS a proporre a maggio 2021 una tassonomia basata sulle lettere

greche da applicare a ogni nuovo ceppo, proprio per prevenire effetti

stigmatizzanti. Gli stati e le organizzazioni sovranazionali si sono evidentemente trovati

impreparati agli effetti della comunicazione sulla pandemia, lasciando che

queste denominazioni geografiche prendessero il sopravvento prima di intervenire. È bastato però correre ai ripari successivamente? “Non esattamente”, spiega

Lucy Campbell, ricercatrice australiana e prima autrice dello studio su

JCOM. “Anche se la transizione ai nomi con la lettera greca è stata adottata

abbastanza velocemente, gli effetti negativi della caratterizzazione geografica

del virus non sono spariti con altrettanta rapidità.” Campbell ha misurato proprio questo scollamento tra i nuovi nomi e lo

stigma persistente, analizzando i dati sulla stampa australiana come caso di

studio. Ha esaminato gli articoli pubblicati dai quotidiani australiani in un

arco di circa un mese e mezzo, dall’11 maggio a fine giugno 2021, subito prima

e dopo l’annuncio dell’OMS (avvenuto il 31 maggio). Nel periodo precedente

all’annuncio, i riferimenti geografici erano la stragrande maggioranza, quasi

il 70%, mentre nel resto dei casi veniva usata la denominazione alfanumerica

(scientifica) del virus. Dopo l’annuncio, nel mese di giugno, erano invece le

denominazioni alfanumeriche e soprattutto quelle con le lettere greche a

coprire oltre il 70% dei casi, segnalando che le testate avevano accolto

positivamente il cambiamento. Tuttavia, gli effetti di “inquadramento”

geografico non sono scomparsi con velocità comparabile. “La copertura nei media australiani del SARS-CoV-2 ha continuato a mostrare

una prevalenza di inquadramenti negativi e di attribuzione causale, sia nei

titoli sia all’interno dei testi”, spiega Campbell. “Anche se il nome veniva

espresso con le lettere greche, nei testi rimanevano riferimenti geografici che

esprimevano un senso di minaccia o di attribuzione negativa.” Questa osservazione mostra come, nonostante si sia cercato di correre ai

ripari dopo che l’uso dei nomi geografici aveva già innescato un pregiudizio

diffuso, questo non si sia rapidamente estinto con l’introduzione dei nuovi

nomi. “È dunque importante continuare con la ricerca in questo ambito,”

conclude Campbell, “in modo da poter fornire strumenti condivisi per una

corretta comunicazione in caso di nuove pandemie, strumenti che possano entrare

in uso fin dai primi passi nella gestione di crisi di questo tipo e scongiurare

gli effetti negativi e incidenti come quelli che si sono osservati nel caso del

COVID-19.” |